第5章 ホームの湖(福島県沼沢湖)でのヒメマスの生態

第1節 沼沢湖の水温変化

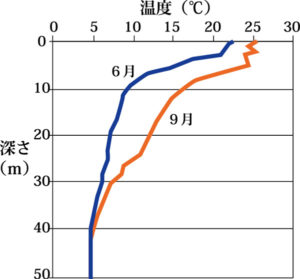

沼沢湖の水温については学術的な研究が行われており、図に示したような季節ごとに水温が違うことがわかっています。春先はかなりの低水温ですが、夏場には大きく上昇します。ヒメマスの最適水温はおおよそ12度前後とされており、これがヒメマスの泳層(水深)に大きく関係していると考えられます。

沼沢湖の水温については学術的な研究が行われており、図に示したような季節ごとに水温が違うことがわかっています。春先はかなりの低水温ですが、夏場には大きく上昇します。ヒメマスの最適水温はおおよそ12度前後とされており、これがヒメマスの泳層(水深)に大きく関係していると考えられます。

第2節 群れの動き

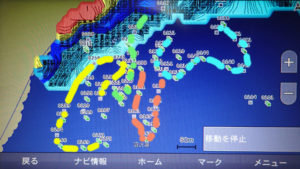

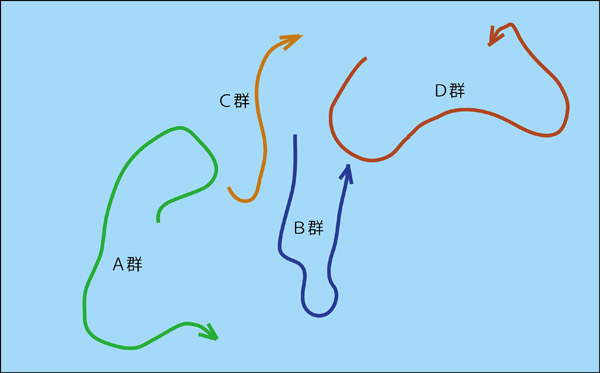

湖の西側で、4つの群れの動きを観察したことがあります。興味深かったのは、群れが決して一方向に直進するのではなく、非常に不規則な動きを見せることでした。実際にカヤックで群れの上に定位して仕掛けを投入し、魚を取り込んだ後に魚探を見ると、群れは想定とはまったく異なる方向へ移動していることも多々あります。

湖の西側で、4つの群れの動きを観察したことがあります。興味深かったのは、群れが決して一方向に直進するのではなく、非常に不規則な動きを見せることでした。実際にカヤックで群れの上に定位して仕掛けを投入し、魚を取り込んだ後に魚探を見ると、群れは想定とはまったく異なる方向へ移動していることも多々あります。

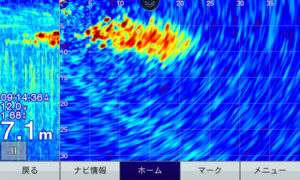

また、エサを捕食しながら移動している群れと、船の存在に気づいて警戒態勢に入った群れとでは、魚群の形がまったく異なります。捕食中の群れは横方向に広がる傾向がありますが、警戒中の群れは縦方向に密集し、やや深めの水深に定位して、高速で泳ぎ去る様子が観察されます。

また、エサを捕食しながら移動している群れと、船の存在に気づいて警戒態勢に入った群れとでは、魚群の形がまったく異なります。捕食中の群れは横方向に広がる傾向がありますが、警戒中の群れは縦方向に密集し、やや深めの水深に定位して、高速で泳ぎ去る様子が観察されます。

さらに、エンジン付きボートが群れの上を通過した際、魚群がものすごいスピードで逃げていく様子を確認したこともあります。こうした行動から、ヒメマスはかなり繊細で警戒心の強い魚であることがわかります。

第3節 季節による群れの大きさと泳層

季節によって、群れの大きさや泳層にも変化が見られます。図は、2019年における月ごとの泳層の変化を表したものです。

春先(4月~5月前半)には、100匹以上と推定される大規模な魚群が多く見られます。この時期は、湖の中でも群れの有無がはっきり分かれ、群れがいる場所といない場所が明瞭に異なります。泳層はおおよそ15m前後の中層に多く分布し、この季節はまず魚群の探知に全力を注ぐ必要があります。また、大規模魚群同士が比較的近い距離を泳いでおり、分裂や合体といったダイナミックな動きも観察されやすい時期です。

春先(4月~5月前半)には、100匹以上と推定される大規模な魚群が多く見られます。この時期は、湖の中でも群れの有無がはっきり分かれ、群れがいる場所といない場所が明瞭に異なります。泳層はおおよそ15m前後の中層に多く分布し、この季節はまず魚群の探知に全力を注ぐ必要があります。また、大規模魚群同士が比較的近い距離を泳いでおり、分裂や合体といったダイナミックな動きも観察されやすい時期です。

初夏(5月後半~6月)になると、表層水温の上昇により、生育に適した水温となるため、泳層は5mよりも浅い層に変化し、群れも中規模〜小規模に分かれて分布するようになります。この浅い層にいるヒメマスは、たとえ静かに接近しても船の存在を感知されやすく、私の釣法では非常に釣りにくくなります。こうした場合は、前方にルアーやジグを投げて誘うスタイルの方が有効かもしれません。

盛夏(7~8月)になると、中型以上の個体が3〜5匹の小さな群れを形成し、中層を泳ぐ傾向が強くなります。群れ自体を見つけるのは比較的簡単ですが、群れが小さいためにヒットさせる確率は下がります。したがって、この時期は仕掛けの落下タイミングや、食わせの間を工夫することが重要になります。

盛夏(7~8月)になると、中型以上の個体が3〜5匹の小さな群れを形成し、中層を泳ぐ傾向が強くなります。群れ自体を見つけるのは比較的簡単ですが、群れが小さいためにヒットさせる確率は下がります。したがって、この時期は仕掛けの落下タイミングや、食わせの間を工夫することが重要になります。

秋(9月)になると、再び大規模な魚群が確認できるようになります。夏以降はサビキへの反応が鈍くなる傾向がありますが、曇天や小雨といった条件のもとでは、突然スイッチが入り、活発に喰い出すこともあります。こうした天候と魚の活性の関係については、今後も注視していく価値があると思われます。

コメントを残す