第4章 道具へのこだわり

第1節 カヤックとその基本艤装

・カヤック本体について

最初に購入したのは、フジタカヌーの「アルピナ2」という組み立て式(ファルトボート)の2人乗りモデルです。竿や魚探、振動子を設置するためのテーブルを自作し、そこに各種機器を取り付けて使用していました。ただし、振動子が横に張り出していたことから推進力に支障が出て、かなりの体力を消耗しました。

最初に購入したのは、フジタカヌーの「アルピナ2」という組み立て式(ファルトボート)の2人乗りモデルです。竿や魚探、振動子を設置するためのテーブルを自作し、そこに各種機器を取り付けて使用していました。ただし、振動子が横に張り出していたことから推進力に支障が出て、かなりの体力を消耗しました。

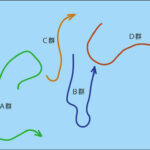

しかしこのモデルは、何といっても軽量で取り回し性能に優れており、ヒメマスの群れを見失いかけた場合でも急旋回してすぐに再発見できるという大きな利点がありました。

次に購入したのが、ホビーカヤックの「コンパス」という足漕ぎ式モデルです。足漕ぎ式としては最も古いメーカーで、ヒレ状のフィンで推進力を得る仕組みです。何より、両手が自由になることは大きな利点であり、推進力も手漕ぎ式よりはるかに強く、疲れにくくなりました。

次に購入したのが、ホビーカヤックの「コンパス」という足漕ぎ式モデルです。足漕ぎ式としては最も古いメーカーで、ヒレ状のフィンで推進力を得る仕組みです。何より、両手が自由になることは大きな利点であり、推進力も手漕ぎ式よりはるかに強く、疲れにくくなりました。

ただし、足漕ぎ式は旋回性能で手漕ぎ式に劣るため、その点はスピードでカバーするほかありません。

・魚探・振動子とその取り付け

カヤック前方にはちょうどよい穴があり、そこに板付きのバーを取り付け、その上に魚探用ベースのベイルマウントを設置することで魚探の装着が完了します。写真は魚探2台装着も可能な台になっています。

カヤック前方にはちょうどよい穴があり、そこに板付きのバーを取り付け、その上に魚探用ベースのベイルマウントを設置することで魚探の装着が完了します。写真は魚探2台装着も可能な台になっています。

振動子は推進力への影響を最小限にするため、船尾に取り付けています。とはいえ、そのままでは設置できないため、船体に合わせて板を張り、その上にアームタイプのマウントを固定して振動子を設置しています。通常魚探取り付け用にマウントは2台設置してあります。

振動子は推進力への影響を最小限にするため、船尾に取り付けています。とはいえ、そのままでは設置できないため、船体に合わせて板を張り、その上にアームタイプのマウントを固定して振動子を設置しています。通常魚探取り付け用にマウントは2台設置してあります。

・バッテリーの取り付け

魚探用と振動子用に、それぞれ1台ずつ、計2台のバッテリー(18V・20Ah)が必要です。これを設置するために、船体形状に合わせた専用の板を作り、そこにバッテリーを固定しています。

魚探用と振動子用に、それぞれ1台ずつ、計2台のバッテリー(18V・20Ah)が必要です。これを設置するために、船体形状に合わせた専用の板を作り、そこにバッテリーを固定しています。

・竿受けとクーラーボックス

このモデルは、両サイドにマウントベースを取り付けられるレール(ブレード)が標準装備されており、そこにロッドホルダー用のベースをねじ込み、ロッドホルダーを装着しています。ヒメマス釣りでは短めの竿を使い、仕掛けを真下に落とすだけなので、延長アームは使用していません。(写真はトローリング仕様)

このモデルは、両サイドにマウントベースを取り付けられるレール(ブレード)が標準装備されており、そこにロッドホルダー用のベースをねじ込み、ロッドホルダーを装着しています。ヒメマス釣りでは短めの竿を使い、仕掛けを真下に落とすだけなので、延長アームは使用していません。(写真はトローリング仕様)

また、座席の後方には広い平らなスペースがあり、そこに18リットルのクーラーボックスを設置しています。スペースには余裕があるため、より大型のクーラーボックスも積載可能です。

第2節 魚探と振動子

魚探はガーミンの「Echomap Plus 95SV」を使用しています。視認性の面では、この画面サイズが限界で、できれば10インチ以上のモデルが欲しいところです。現行の後継モデルは「Echomap UHD2 92SV」で、さらに上位機種もありますが、このシリーズが最もバランスが取れていると感じています。

魚探はガーミンの「Echomap Plus 95SV」を使用しています。視認性の面では、この画面サイズが限界で、できれば10インチ以上のモデルが欲しいところです。現行の後継モデルは「Echomap UHD2 92SV」で、さらに上位機種もありますが、このシリーズが最もバランスが取れていると感じています。

振動子はガーミンの「Panoptix PS31」を使用しています。この釣りの中核を担う前方探査ソナーで、前方約60mの範囲をリアルタイムで探知することが可能です。このようなリアルタイムソナーは、ガーミンが最初に製品化し、現在は「ライブスコープ」の新バージョンに引き継がれています。

振動子はガーミンの「Panoptix PS31」を使用しています。この釣りの中核を担う前方探査ソナーで、前方約60mの範囲をリアルタイムで探知することが可能です。このようなリアルタイムソナーは、ガーミンが最初に製品化し、現在は「ライブスコープ」の新バージョンに引き継がれています。

前方距離と深度は群れの位置に応じてその都度調整しており、船尾に設置した振動子により、カヤックの前方から落とす仕掛けがちょうどよく映り込むようになっています。魚が仕掛けに喰いつき、水面に飛び出してくる様子も観察できる点が非常に面白いところです。

第3節 竿とリールについて

竿は当初、8:2調子のカレイ用軽量竿を使っていましたが、硬すぎてヒメマスの引きに対応できず、バラしてしまうことがありました。そこで、途中から6:4調子の軽量竿「ダイワ アナリスター ライトゲーム64 S-190・Y」に変更しました。魚が掛かってからも非常に調子が良く、今ではこれをメインで使用しています。

竿は当初、8:2調子のカレイ用軽量竿を使っていましたが、硬すぎてヒメマスの引きに対応できず、バラしてしまうことがありました。そこで、途中から6:4調子の軽量竿「ダイワ アナリスター ライトゲーム64 S-190・Y」に変更しました。魚が掛かってからも非常に調子が良く、今ではこれをメインで使用しています。

リールについては、最初は船釣り用の小型リール「カルカッタコンクエストF300」を使用していましたが、さらなる軽量化のため、「シマノ・アルデバランBFS」に切り替えました。手持ちでの重さが軽減され、狭いカヤック上での使用にも非常に適しています。

第4節 仕掛けについて

当初は、ハヤブサの「ヒメマスウィリー4号・8本針」を使用していましたが、この仕掛けが廃番となったため、自作することにしました。アジ針と渓流用のピンク目印を使い、最初は6本針の仕掛けを1本で作っていました。

当初は、ハヤブサの「ヒメマスウィリー4号・8本針」を使用していましたが、この仕掛けが廃番となったため、自作することにしました。アジ針と渓流用のピンク目印を使い、最初は6本針の仕掛けを1本で作っていました。

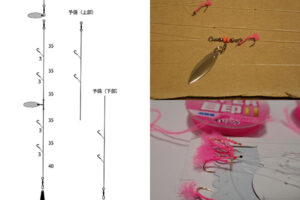

その後、小型の金属プレートを取り付けることで釣果を伸ばしている例があることを知り、これを参考に金属プレートを追加。さらに、ハリスが切られたときの対策として、2本を連結して使う形式に落ち着きました。

現在は、アジ針5号(ピンク目印付き)を4本使用し、ハリスは1号、幹糸は2号。上部に金属プレートを付けて構成しています。

現在は、アジ針5号(ピンク目印付き)を4本使用し、ハリスは1号、幹糸は2号。上部に金属プレートを付けて構成しています。

オモリは一貫して30号を使用。取り回しがしやすく、沈下速度を重視して涙滴型の「ダイワ・ドラゴンシンカー」を選んでいます。なお、ヒメマスを驚かせないよう、途中から黒く塗装して使用しています。

第5節 その他のエサと集魚剤について

この釣りでは基本的にサビキ仕掛けを中心に行っていますが、釣果が伸び悩んだ際に、別のエサや集魚剤を試してみたこともありました。

試したエサは、北米でも使われている紅サシ(赤虫)、トウモロコシ、他にエビの切り身、赤虫型のワームなどです。実際に使用してみたところ、紅サシ以外にはまったく反応がなく、紅サシについてもウィリー仕掛けと同程度の効果しか期待できませんでした。

試したエサは、北米でも使われている紅サシ(赤虫)、トウモロコシ、他にエビの切り身、赤虫型のワームなどです。実際に使用してみたところ、紅サシ以外にはまったく反応がなく、紅サシについてもウィリー仕掛けと同程度の効果しか期待できませんでした。

また、ヒメマス用の集魚剤については、北米で販売されているリキッドタイプとスプレータイプのもの(プロキュア製)を試しました。どちらも主成分はマグロのエキスのようで、使用感としては「劇的な効果がある」というより、「使わないよりはマシ」といった、いわば気休め程度の印象にとどまりました。

また、ヒメマス用の集魚剤については、北米で販売されているリキッドタイプとスプレータイプのもの(プロキュア製)を試しました。どちらも主成分はマグロのエキスのようで、使用感としては「劇的な効果がある」というより、「使わないよりはマシ」といった、いわば気休め程度の印象にとどまりました。

こうした経験を通じて、やはり釣果を伸ばすには、ウィリー仕掛けの投入タイミングと誘いのテクニックこそが最も重要であり、基本に忠実なアプローチが最も確実であると、改めて実感しました。

コメントを残す