第3章 実際の釣り方

第1節 群れの探知

この釣り方の最大の特徴は、通常の魚探とは異なり、リアルタイムで前方の群れを探知できる点にあります。

この釣り方の最大の特徴は、通常の魚探とは異なり、リアルタイムで前方の群れを探知できる点にあります。

Garminの前方探知ソナーには、初期の「PS31」と後発の「ライブスコープ」があります。ライブスコープは解像度が高い一方で、前方探知距離はPS31より短かったです。(※最新機種では同等以上になっています)。

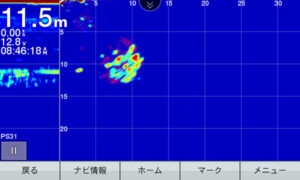

ヒメマスは季節にもよりますが、基本的に群れで行動します。大きな群れでは数百匹と推定される魚影も確認できます。群れが大きいほどサビキへの反応率が上がるため、できるだけ大きな魚群を探すことが重要です。

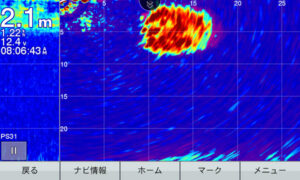

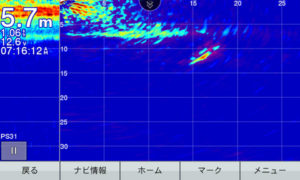

PS31の探知可能距離は概ね50~70mで、まずはそのレンジで魚影を探します。魚群は最初、白い線状の束のように検知されます。また、カヤックの存在に気付くと群れが警戒体制に入り、縦に長い形状に変わるところも面白いです。

PS31の探知可能距離は概ね50~70mで、まずはそのレンジで魚影を探します。魚群は最初、白い線状の束のように検知されます。また、カヤックの存在に気付くと群れが警戒体制に入り、縦に長い形状に変わるところも面白いです。

第2節 群れへの接近

前方で群れを探知できたら、カヤックを操船して接近します。魚探で群れとの相対位置がわかるため、進行方向が明確になります。

前方で群れを探知できたら、カヤックを操船して接近します。魚探で群れとの相対位置がわかるため、進行方向が明確になります。

群れの動きには「こちらに向かってくる群れ」「遠ざかる群れ」「横切る群れ」の3パターンがあります。このうち「こちらに向かってくる群れ」が最もチャンスで、食いつきの確率が高くなります。図は手漕ぎカヤック時代に群れとの相対位置を図示したものです。

ヒメマスの遊泳ルートはかなり不規則なため、常に相対位置の変化を意識する必要があります。

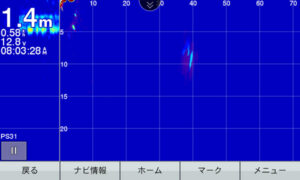

群れが近づいたらカヤックのスピードを落とし、前方探知レンジを15~20mに下げて詳細を観察します。群れが一塊になっていて、外側の個体が個別に観察できる場合は、中型魚以上の魚群と判断できます。

群れが近づいたらカヤックのスピードを落とし、前方探知レンジを15~20mに下げて詳細を観察します。群れが一塊になっていて、外側の個体が個別に観察できる場合は、中型魚以上の魚群と判断できます。

捕食行動中のヒメマスは、概ね時速2~3kmで泳いでいます。これに合わせて、静かに接近するのが基本です。

第3節 仕掛け落下のタイミング

群れの端から約4mの距離まで近づいたら、群れの深さに仕掛けを落とします。このタイミングが釣果を左右する最重要ポイントです。

群れの端から約4mの距離まで近づいたら、群れの深さに仕掛けを落とします。このタイミングが釣果を左右する最重要ポイントです。

群れの真ん中に落とすと釣れる場合もありますが、多くの場合、驚いて群れが二手に分かれてしまいます。

一方で、ヒメマスの視界内に金属プレート付きのサビキを落とすと、反射的に食いついてきます。この「サビキと魚の位置関係」が特に重要です。

アタリの95%以上は「喰い上げ」によるもので、竿先のテンションが突然なくなることで感知できます。この瞬間に素早く巻き取らないと、オマツリ(糸絡み)が発生することがよくあります。

第4節 季節ごとの注意事項

前方探査で得られるヒメマス群の情報も、季節によって泳層や群れの大きさが大きく異なります。

前方探査で得られるヒメマス群の情報も、季節によって泳層や群れの大きさが大きく異なります。

4月~5月初旬:水温が低く、深さ15m前後に大きな魚群が見られます。場所によっては群れが全くいないため、効率的なポイント選定が重要です。

5月中旬~6月:表面水温が上昇し、群れが5m前後まで浮上しますが、ばらけ気味になります。この時期のヒメマスは敏感で、船を感知すると下へ潜って逃げる様子がよく見られます。

5月中旬~6月:表面水温が上昇し、群れが5m前後まで浮上しますが、ばらけ気味になります。この時期のヒメマスは敏感で、船を感知すると下へ潜って逃げる様子がよく見られます。

7月~8月:表層水温の上昇で再び15m前後に潜ります。魚群は中型が中心で湖全体に散在します。サビキへの反応が鈍くなり、完璧なタイミングでも食わないことがあります。この場合は、大きくしゃくって誘いを入れると反応することがあります。

9月:産卵を控えて大魚群が見られるようになります。卵や白子が肥大した個体も増えます。産卵場所(川)のあるエリアでは成熟個体が多く、対岸では未成熟個体が多いため、成熟に伴って移動している可能性があります。

コメントを残す